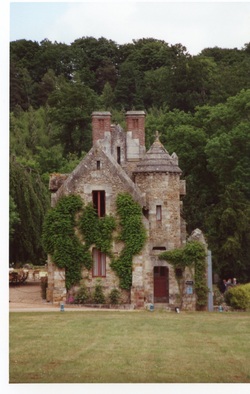

Abbaye des Vaux-de-Cernay (Yvelines)

Le 17 septembre 1118, des moines de l’abbaye de Savigny viennent s’établir dans l’étroit vallon marécageux de Bric-Essart que leur a donné Simon III de Neauphle-le-Château et Eve sa femme. Au fond du vallon coule le ruisseau des Vaux.

Les moines commencent aussitôt, sous la direction de leur abbé Artaud à élever des bâtiments de bois et de matériaux légers. Ils défrichent le terrain autour de l’abbaye, creusent des canaux, aménagent les étangs, régularisent le cours des eaux, transforment en sol fertile les anciens marais et assainissent les lieux qu’ils doivent habiter.

Le nombre des moines s’accroît rapidement au point que dès 1137 ils doivent essaimer et quelques uns d’entre eux fondent l’abbaye de Breuil-Benoît. En 1142, le roi Louis VII confirme la fondation et prend l’abbaye sous la protection royale.

Les moines commencent aussitôt, sous la direction de leur abbé Artaud à élever des bâtiments de bois et de matériaux légers. Ils défrichent le terrain autour de l’abbaye, creusent des canaux, aménagent les étangs, régularisent le cours des eaux, transforment en sol fertile les anciens marais et assainissent les lieux qu’ils doivent habiter.

Le nombre des moines s’accroît rapidement au point que dès 1137 ils doivent essaimer et quelques uns d’entre eux fondent l’abbaye de Breuil-Benoît. En 1142, le roi Louis VII confirme la fondation et prend l’abbaye sous la protection royale.

Vers 1145, Hugues succède à Artaud dans la direction de

l’abbaye. Les moines ont commencé, depuis quelques années déjà, à remplacer

leurs bâtiments de bois par des constructions de pierres. En 1147, le

rattachement des Vaux-de-Cernay à l’ordre de Cîteaux donne à l’abbaye un nouvel

essor.

Pendant toute la seconde moitié du XIIe siècle les moines font preuve d’une activité considérable : l’église et les bâtiments monastiques sont terminés. A la fin du XIIe siècle l’abbaye est gouvernée par un abbé dont le rôle est considérable dans l’histoire de cette époque : l’abbé Guy. Il prend, à partir de 1201, une part importante dans les affaires de l’Etat. Il est notamment un des chefs de la croisade des Albigeois. Pour prix de son dévouement à Simon de Montfort il reçoit en 1210 l’évêché de Carcassonne. Thomas lui succède comme abbé des Vaux-de-Cernay. Bien que privée à plusieurs reprises de son chef, l’abbaye n’en continue pas moins à se développer grâce aux donations des seigneurs et des particuliers.

Pendant toute la seconde moitié du XIIe siècle les moines font preuve d’une activité considérable : l’église et les bâtiments monastiques sont terminés. A la fin du XIIe siècle l’abbaye est gouvernée par un abbé dont le rôle est considérable dans l’histoire de cette époque : l’abbé Guy. Il prend, à partir de 1201, une part importante dans les affaires de l’Etat. Il est notamment un des chefs de la croisade des Albigeois. Pour prix de son dévouement à Simon de Montfort il reçoit en 1210 l’évêché de Carcassonne. Thomas lui succède comme abbé des Vaux-de-Cernay. Bien que privée à plusieurs reprises de son chef, l’abbaye n’en continue pas moins à se développer grâce aux donations des seigneurs et des particuliers.

Lorsqu’en 1235 les moines placent à leur tête Thibaud de

Marly, qui deviendra Saint Thibaud, le monastère a à peu près atteint son plein

épanouissement : foyer intense de vie spirituelle et intellectuelle,

richement doté du point de vue temporel, protégé par les rois de France… L’abbé

Thibaud meurt aux Vaux-de-Cernay le 8 décembre 1247. Il est d’abord enterré

dans la salle capitulaire puis transféré dans la chapelle de l’infirmerie en

1261 pour faciliter l’accès de sa tombe aux pèlerins. Après la canonisation,

l’affluence est encore plus considérable et on place les reliques du saint dans

la nef de l’église en juin 1270.

Dans la seconde moitié du XIIIe siècle, l’abbaye reste florissante : la vie religieuse et intellectuelle y est intense ; les donations continuent d’affluer. Au XIVe siècle, les activités de l’abbaye se ralentissent. Au XVe siècle, l’abbaye ne se manifeste plus que par d’interminables procès que les moines doivent soutenir contre le chapitre de Chartres ou celui de Paris, ou contre les tenanciers qui ne peuvent plus les payer. Le pays est ravagé par les guerres et les fléaux de toutes sortes. En 1462, l’abbaye est dans un état misérable : les bâtiments sont abandonnés, les religieux sont partis. En 1474, quelques moines sont revenus mais la peste survient et désole l’abbaye. L’abbé Jean de Rully abandonne son monastère.

Dans la seconde moitié du XIIIe siècle, l’abbaye reste florissante : la vie religieuse et intellectuelle y est intense ; les donations continuent d’affluer. Au XIVe siècle, les activités de l’abbaye se ralentissent. Au XVe siècle, l’abbaye ne se manifeste plus que par d’interminables procès que les moines doivent soutenir contre le chapitre de Chartres ou celui de Paris, ou contre les tenanciers qui ne peuvent plus les payer. Le pays est ravagé par les guerres et les fléaux de toutes sortes. En 1462, l’abbaye est dans un état misérable : les bâtiments sont abandonnés, les religieux sont partis. En 1474, quelques moines sont revenus mais la peste survient et désole l’abbaye. L’abbé Jean de Rully abandonne son monastère.

Au début du XVIe siècle, les abbés qui se succèdent aux

Vaux, s’efforcent de réparer les ruines accumulées et de rendre au monastère la

vie qui l’animait avant la guerre de Cent Ans. En 1542, l’abbaye passe en

commende, ce qui entraîne la ruine du monastère.

Au début du XVIIe siècle, l’abbaye des Vaux-de-Cernay adhère à la réforme cistercienne tendant à la « stricte observance » de la règle. Le rétablissement de l’austérité enraye le déclin et rend une certaine prospérité. L’abbaye restaurée matériellement et moralement renaît à une vie nouvelle.

Au début du XVIIe siècle, l’abbaye des Vaux-de-Cernay adhère à la réforme cistercienne tendant à la « stricte observance » de la règle. Le rétablissement de l’austérité enraye le déclin et rend une certaine prospérité. L’abbaye restaurée matériellement et moralement renaît à une vie nouvelle.

En avril 1791, les derniers religieux qui se trouvent

encore aux Vaux partent définitivement. Le 12 septembre, les objets mobiliers

sont vendus aux enchères. Les bâtiments, déclarés biens nationaux, tombent aux

mains des particuliers. Après être passé entre les mains de différents

propriétaires dont certains utilisent les ruines de l’église et de l’abbaye

comme carrière, l’ensemble est acheté en 1873 par la baronne Nathaniel de

Rothschild qui s’efforce de reconstituer peu à peu le domaine ancien.

Pendant la seconde guerre mondiale, les Allemands puis les américains y établissent leur quartier général. Durant une trentaine d’années, le lieu devient ensuite le siège de recherches à vocation militaire. Le domaine est alors vendu au groupe « les Hôtels Particuliers », créé en 1969, avec pour but de sauver des demeures privées, classées ou inscrites à l’inventaire des Monuments historiques.

Pendant la seconde guerre mondiale, les Allemands puis les américains y établissent leur quartier général. Durant une trentaine d’années, le lieu devient ensuite le siège de recherches à vocation militaire. Le domaine est alors vendu au groupe « les Hôtels Particuliers », créé en 1969, avec pour but de sauver des demeures privées, classées ou inscrites à l’inventaire des Monuments historiques.