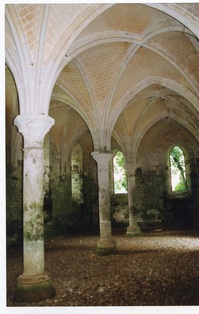

Abbaye de Fontaine-Guérard (Eure)

A l’origine, au début du XIIe siècle, existait au pied du coteau boisé un bien modeste prieuré établi par le comte Amaury de Meulan. Vers 1190, sur la demande de l’archevêque de Rouen, le comte Robert de Leicester fonde l’abbaye de Fontaine-Guérard. En 1207, les moniales décident de s’affilier à l’Ordre de Cîteaux. En 1218, l’église est consacrée mais les travaux de construction durent jusqu’en 1253, date à laquelle le prieuré est érigé en abbaye. Elle est dotée largement par Jean-sans-Terre, Philippe-Auguste, Saint Louis, Philippe le Hardi.

La « fontaine qui

guérit », à laquelle l’abbaye doit son nom, jaillit encore du sol herbeux

à dix pas du pin et du marronnier, étroitement enlacés, qui rappellent la

légende des deux amants inhumés dans le cloître. Une légende raconte en effet

qu’au cours d’une chasse, Edmond, jeune écuyer, avait sauvé Calliste, la fille

d’un seigneur, des attaques d’un sanglier. Ils tombèrent amoureux l’un de

l’autre, mais le père pensant décourager Edmond, lui promis sa fille s’il

réussissait à la porter jusqu’au sommet du mont. Parvenu en haut, Edmond mourut

d’épuisement, tandis que la jeune fille se laissait mourir de désespoir. Cette

histoire s’est passée sur l’actuelle côte des Deux-Amants à l’embouchure de

l’Andelle.

L’abbaye n’a pas souffert de

la guerre de Cent Ans mais en 1399 le monastère est le théâtre d’un drame

épouvantable : l’assassinat de Marie de Ferrières sur ordre de son mari

Guillaume de Léon, seigneur d’Hacqueville. Marie s’était retirée au monastère

pour fuir son mari qui la maltraitait. Celui-ci, lui vouant une haine

implacable, conçut le projet de la faire assassiner. Une nuit, il envoie donc

des hommes qui s’introduisent dans l’abbaye. Marie de Ferrière tente de s’enfuir

mais en vain ; elle meurt la gorge tranchée. Pour éviter

l’excommunication, Guillaume s’engage à un certain nombre de pèlerinages et à

faire construire une chapelle « expiatoire » (la chapelle

Saint-Michel qui surmonte actuellement le cellier) ; enfin, il fonde 60

livres de rente annuelle pour assurer le service de messes quotidiennes en la

dite chapelle. Guillaume sera tué à la bataille d’Azincourt en 1415.

Au cours du XVIe siècle, les revenus des granges sont à peine suffisants pour subvenir à l’entretien des 18 religieuses et le relâchement de la vie monastique est tel que le Chapitre Général de l’Ordre doit intervenir à plusieurs reprises. Une restauration morale et matérielle de l’abbaye se fait sous l’abbatiat d’Elisabeth de Bigards entre 1619 et 1661 ; mais lors de sa visite en 1687, dom Dominique Georges ne peut que constater la mauvaise tenue des 23 religieuses qui « se précipitent à l’office devin, ne s’inclinent pas… ».

Le 12 mars 1792, M. Guéroult devient acquéreur des bâtiments et les utilise comme carrière pour la construction de la première filature de Fontaine-Guérard. Aujourd’hui les restes de l’abbaye ont été restaurés et classés Monument Historique.

Le 12 mars 1792, M. Guéroult devient acquéreur des bâtiments et les utilise comme carrière pour la construction de la première filature de Fontaine-Guérard. Aujourd’hui les restes de l’abbaye ont été restaurés et classés Monument Historique.