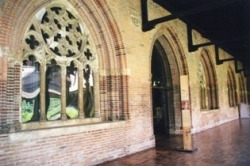

Toulouse, couvent des Augustins (Haute-Garonne)

A l’origine, le couvent des ermites de saint-Augustin était installé extra-muros dans l’insalubre faubourg Matabiau. En 1309, les ermites obtiennent l’autorisation du pape Clément V de construire leur couvent à l’intérieur des murs de la cité.

Arguant de la propriété de trois maisons sises sur les terrains acquis par les augustins, et invoquant des questions le liturgie, le prévôt et le chapitre de la cathédrale Saint-Etienne intentent alors un procès aux ermites augustins qui, 17 années plus tard, se termine par une convention amiable : les augustins s’engagent à payer les trois maisons concernées 3500 livres tournois et à verser, chaque année, un droit paroissial de deux florins d’or.

Ce différend ne ralentit pas les ermites qui, dès l’acquisition des terrains, entreprennent la construction du chevet de l’église. A partir de mai 1327, à la fin du procès, les augustins peuvent investir la totalité de l’aire prévue pour l’église et débuter la construction de l’aile orientale et des différents bâtiments encadrant le futur cloître qui sera achevé en 1396.

Arguant de la propriété de trois maisons sises sur les terrains acquis par les augustins, et invoquant des questions le liturgie, le prévôt et le chapitre de la cathédrale Saint-Etienne intentent alors un procès aux ermites augustins qui, 17 années plus tard, se termine par une convention amiable : les augustins s’engagent à payer les trois maisons concernées 3500 livres tournois et à verser, chaque année, un droit paroissial de deux florins d’or.

Ce différend ne ralentit pas les ermites qui, dès l’acquisition des terrains, entreprennent la construction du chevet de l’église. A partir de mai 1327, à la fin du procès, les augustins peuvent investir la totalité de l’aire prévue pour l’église et débuter la construction de l’aile orientale et des différents bâtiments encadrant le futur cloître qui sera achevé en 1396.

Dès 1341, le prieur Guillaume de Crémone réunit dans le couvent de Toulouse un chapitre général de l’ordre, preuve de la bonne avancée des constructions. Mis à mal par l’incendie de 1463, l’ensemble architectural ne sera terminé par manque de fonds qu’en 1504, date de la consécration de l’église. Cette date ouvre aussi une période de difficultés où les religieux se voient acculés à des aménagements plus ou moins importants qui vont progressivement altérer l’ordonnance originelle des bâtiments.

La population des ermites diminue lentement, mais sûrement : de près de 200 aux XIVe et XVe siècles, ils ne sont plus que 140 en 1518, 60 en 1649 et 31 en 1680 pour être réduits à quelques unités au moment de la Révolution. Dans le même temps, les ressources conventuelles s’amenuisent et l’équilibre est difficile à trouver avec l’amélioration des conditions de vie et les besoins périodiques de remise en ordre d’une maison où l’on semblait souvent enclin à oublier la Règle et la morale, l’activité séculière et universitaire favorisant des écarts qui alimentèrent parfois les chroniques judiciaires de Toulouse.

La population des ermites diminue lentement, mais sûrement : de près de 200 aux XIVe et XVe siècles, ils ne sont plus que 140 en 1518, 60 en 1649 et 31 en 1680 pour être réduits à quelques unités au moment de la Révolution. Dans le même temps, les ressources conventuelles s’amenuisent et l’équilibre est difficile à trouver avec l’amélioration des conditions de vie et les besoins périodiques de remise en ordre d’une maison où l’on semblait souvent enclin à oublier la Règle et la morale, l’activité séculière et universitaire favorisant des écarts qui alimentèrent parfois les chroniques judiciaires de Toulouse.

Title. Cliquez ici pour modifier.

De plus, dès le milieu du XVIe siècle, plusieurs évènements précipitent le déclin du couvent : en 1542, il est victime d’un pillage systématique de la bibliothèque, des archives, de la quasi totalité du linge, des objets liturgiques et mobiliers précieux, des titres et des espèces. Huit ans plus tard, le 14 septembre 1550, la foudre s’abat sur le clocher dont la flèche et les étages supérieurs sont détruits. Les difficultés financières et matérielles sont telles que l’on renonce à une reconstruction.

Les guerres de religion préservent le couvent : les ermites et leurs prieurs eurent la prudence de se placer sous la protection de l’église catholique et romaine et de la monarchie française, en accueillant, en 1565, le roi Charles IX lors d’une session des états du Languedoc réunie dans le grand réfectoire du couvent.

Les guerres de religion préservent le couvent : les ermites et leurs prieurs eurent la prudence de se placer sous la protection de l’église catholique et romaine et de la monarchie française, en accueillant, en 1565, le roi Charles IX lors d’une session des états du Languedoc réunie dans le grand réfectoire du couvent.

En 1795, suite à la nationalisation des biens du clergé et à la suppression des ordres monastiques, le couvent des augustins devient le Muséum Provoisire du Midi de la République, rassemblant des œuvres de l’Académie royale de peinture et de sculpture de Toulouse, et des saisies de collections privées.

C’est au XIXe siècle que l’ensemble subit le plus de modifications. Lorsqu’en 1832 Montalembert visite le chantier de la restauration dirigée par Urbain Vitry, il qualifie Toulouse de « capitale du vandalisme ». Trente cinq an plus tard, s’inspirant des réalisations du baron Hausmann, la municipalité fait démolir le grand réfectoire pour permettre la percée de la rue de Metz et de la rue Alsace Lorraine. Une aile est ajoutée au XIXe siècle par Denis Darcy, sur les plans de Viollet-le-Duc. L’église gothique est entièrement restaurée au XXe siècle, et un jardin est ajouté.

Aujourd’hui le Musée des Augustins est l’un des plus beaux musées de France, rassemblant de nombreuses sculptures romanes, gothiques, datant de la Renaissance ou du XIXe siècle, on y trouve aussi des peintures datant des XVIIe et XIXe siècles.

C’est au XIXe siècle que l’ensemble subit le plus de modifications. Lorsqu’en 1832 Montalembert visite le chantier de la restauration dirigée par Urbain Vitry, il qualifie Toulouse de « capitale du vandalisme ». Trente cinq an plus tard, s’inspirant des réalisations du baron Hausmann, la municipalité fait démolir le grand réfectoire pour permettre la percée de la rue de Metz et de la rue Alsace Lorraine. Une aile est ajoutée au XIXe siècle par Denis Darcy, sur les plans de Viollet-le-Duc. L’église gothique est entièrement restaurée au XXe siècle, et un jardin est ajouté.

Aujourd’hui le Musée des Augustins est l’un des plus beaux musées de France, rassemblant de nombreuses sculptures romanes, gothiques, datant de la Renaissance ou du XIXe siècle, on y trouve aussi des peintures datant des XVIIe et XIXe siècles.